Проза

Шестаков Николай Александрович

г. Екатеринбург

Всякое дыхание да хвалит Господа (Псалом 150). Кот Степан

Церковное предание хранит повествование о том, что преподобный Герасим Иорданский дружил со львом и тот был очень предан ему. Даже по смерти святого пришёл к нему на могилу и умер от тоски. Преподобного отца Серафима Саровского навещал в «пустыньке» медведь. Позволял себя ласкать и любил лежать у ног старца. У преподобного Паисия Святогорца в дружках была птичка зарянка…

«Патриархом» семьи моего хорошего знакомого был кот Степан. Достойно доживший до двадцати пяти лет, что по человеческим меркам превышает все мыслимые пределы. Ко всем своим кошачим манерам имел он и некоторые особенности, о чём часто любил вспоминать его хозяин.

Крестился Николай (так зовут его хозяина) в тридцать три года. Но воспринял православие поверхностно, точнее воспринял его с точностью до наоборот. Разницы между Богом и чёртом не видел. Пантеизм, навеянный эзотерической литературой был основой его мировоззрения. Верно сказано в псалме: «С преподобным преподобен будеши <...> и со строптивым развратишися» (Пс.17:26-27). Слепые метания в поисках Бога привели его к оккультистам. Целый пакет с книгами стоял в спальне. Каждую, как рассказывал он, новоиспечённый гуру прежде, чем передать из в рук в руки многозначительно, молча держал в своих руках и выражение его глаз было - будь-то он смотрит внутрь себя. Нахватался он там всяких «магических передач». Кот Степан первый почуял «нечисть» в доме. Часто останавливался, смотрел вроде бы в никуда, но в определённую точку пространства квартиры, шерсть поднималась дыбом. А мимо этого пакета с «заряженными» книгами крался с таким видом, что было видно - он знал: там то, имя чему «легион». Опуская многие подробности, скажем, что благодаря видению кота Степана постепенно произошло прозрение незадачливого «подвижника», который уже начал было ощущать себя «яко несмь, якоже прочии человецы…(Лк. 18:11)

Николай стал основательно воцерковливаться. Видимо кот Степан тоже. На утреннее и на вечернее правило он неспеша приходил и садился у ног своего хозяина. Даже не у ног, а на ногу. Удивлению по началу не было предела.

Но часто повторяющееся чудо становится обыденностью и манера кота Степана начала немного вызывать дискомфорт. Проблема была в том, что он садился «на молитву», не подгибая под себя хвоста, а так – прямо «пятой точкой» на ногу. Однажды в раздражении Николай решил кота вразумить и притопнул ему хвост, не «от души», но чувствительно. Тот глухо «мявкнул» и ушёл. Ну вот, теперь, ни на кого не отвлекаясь, можно продолжить молитву. Ан нет! Ощущение Слушающего тебя изчезло. Правило прочитано было «как об стенку горох». Явный контраст «до» и «после» был ошеломителен. Но сомнения в причине происшедшего обуревали. Вечером того же дня кот Степан опять пришёл на «Трисвятое» и, как ни в чём не бывало, сел на ногу. Подспудно осознавая неправильность своего действия, Николай решил опровергнуть или закрепить результат эксперимента. Нажим ногой на хвост, недовольный «мяу» кота, его уход и… молитва опять пошла в пустоту!!! С тех пор коту не чинилось никаких препятствий. Он степенно приходил, садился, как ему вздумается (но непременно на ногу), иногда досиживал до конца чтения правила, иногда нет. Уже тем самым являя, что неразумная тварь имеет потребность в ощущении Бога, а большинство разумных людей этого лишились.

Когда он отошёл ко Господу (а по другому говорить не хочется), вся семья очень горевала. Похоронили его на берегу реки Патрушихи между трёх молоденьких берёзок. Вериться в то, что Бог по великому милосердию в определённый час дарует нам радость встречи со своими любимыми и даже питомцами, ведь «Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у него все живы» (Лк. 20:38).

Соляная Ирина Владимировна

Воронежская обл., г. Калач

Монастырская окрошка

Андрей приехал в Задонск под вечер. Ожидание Прощенного воскресенья, начало Великого поста привлекало множество паломников, дешевую гостиницу Балыков нашел с трудом. Отдельно стоявший домик на подворье прятался под сплетенными сонными лозами винограда. Рядом квохтали в курятнике.

– Куры будут мешать спать, – с неудовольствием сказал Балыков. Но старушка спокойно разложила принесенное белье на диване, полотенце и бросила на стол половинку криво отрезанного бруска мыла. Показала пальцем на электрический обогреватель в углу.

– Попусту электричество не палите. Двери затворяем в двадцать два часа. Опоздаете – ищите другой ночлег.

– Милая, – повышая голос, сказал Андрей, – а другого номера нет? Тут курятник рядом.

– Птицы божии мешать не могут, – отрезала старушка и величаво удалилась.

Из диванчика торчали пружины, от включенного обогревателя сразу запахло паленой пылью. Принял еле теплый душ, съел пару завядших магазинных огурцов с хлебом и лег спать. Ночью загорланил петух, но уставший с дороги Балыков не проснулся.

Утром Балыков поплелся в монастырскую канцелярию, где служил двоюродный брат, он приезжал к нему три раза в год и очень скучал.

Брат носил в монашестве имя Илларион, был веселым и добродушным, как само носимое им греческое имя. Он и внешне очень был похож на своего небесного покровителя Архиепископа Верейского Иллариона.

Считавший себя неудачником и бестолочью Андрей нуждался в брате как в щите, уповая на то, что тот направит его с перепутья в нужную сторону, и бессмысленная жизнь покатится по новой, ровной дороге.

Низкое здание бывших митрополичьих палат примыкало к новому корпусу воскресной школы. Брат спустился по лестнице, скрипя ботинками и подметая суконным черным подрясником ступеньки. Румяный отец Илларион, был искренне рад видеть Андрея, порывисто обнял его и расцеловал сухими горячими губами троекратно. Сразу повел к себе наверх, в просторный и светлый кабинет. В углу среди крупных образов Андрей заметил новую, ранее не виданную. Богоматерь в золотой короне была изображена в лучах яркого солнца, а под сложенными смиренно руками был полумесяц с острыми рожками книзу.

– Остробрамская икона Божьей матери, свежий список, – пояснил Илларион, заметив, как взгляд Андрея остановился на образе, – был в Беларуси в декабре, поднесли в личный дар.

– Хорошо у тебя, – с удовольствием сказал Андрей, стянул влажную куртку и повесил на вешалку у входа.

– Скажу традиционно: ждем тебя. Приходи к нам, и тебе будет хорошо, – с улыбкой сказал Илларион, а Андрей тихо засмеялся.

– Илларион, а ты бабку Марфу вспоминаешь хоть иногда? – спросил Андрей осторожно.

– Почему тебя это беспокоит?

– Плохо она мне снится, будто угрожает чем-то, смотрит строго, бормочет злобно… – Андрей помялся, — говорили все, что бабка была ведьмой. Даже умирала она странно, долго отходила, кричала, – возвращался Андрей к мучившей его теме.

– Соседи крышу разбирали, шифер снимали и венец разрубили, – неохотно вспомнил Илларион, – суеверия всё это. Что невежество с людьми делает! Не беспокойся, отслужу молебен.

Помолчали неловко, повздыхали. Разговор не клеился.

– Я вижу, ты не все со мной обсудил, – продолжил пытливо брат.

– Не всё, – согласился Балыков, – думал-думал, с чего начать, да не надумал.

– На работе или в семье неладно? – спросил участливо Илларион.

– Везде. Бесят меня все. Всюду какая-то несправедливость...Новую должность предлагают, но там… Надо лезть по головам, а потом по цепочке наверх конвертики передавать, – закачал головой и невесело засмеялся Андрей.

– Вечная проблема — жизненный выбор, – сказал ласково отец Илларион, – позаботься о собственных грехах, а заботу о грехах ближнего оставь ему самому, церкви и Господу. Тогда тебе и жить будет проще, и горизонт увидишь, который ты утерял. В тебе говорит гордыня, ты считаешь себя правым, способным судить, то есть хочешь быть равным Господу, а это один из смертных грехов. Если уж между конвертиком и совестью выбирать, то выбор прост.

Андрей внезапно рассмеялся.

– Ты вещаешь зазубренные истины, не думая о том, какие они противоречивые, как они глупы и несовременны. И сам меня судишь, талдычишь детские прописи, – с досадой сказал Андрей и поднялся, натягивая поспешно мокрую куртку.

– Может и надо начинать с азбучных истин? – задал риторический вопрос отец Илларион, подымаясь следом за посетителем, — а давай пройдемся.

Через четверть часа братья неспешно шли вдоль монастырской ограды. Илларион в нелепом ватнике на темном подряснике, Андрей во влажной куртке... Дорога вела к каскаду зарыбленных прудов, который был со всех сторон обнесен крепкой оградой. Сторож хмуро кивнул братьям и открыл калитку. Они втроем прошли мимо свинцовой ряби пруда к убогой, но крепкой сторожке. Внутри пыхтела печка-буржуйка, насмехаясь над туристическими полетами в космос и олигархическим переделом планеты.

– Окрошку будем есть, – улыбнулся Илларион. Он подошел к котелку и заглянул под крышку, там уютно лежали вареные картофелины и очищенные яйца с остатками порыжевшей лопнувшей скорлупы. Андрей сел на лавку, укрытую вязаным из тряпочек ярким половиком, и стал нарезать принесенный хлеб, отрывать мелкие головки у соленой кильки, бросая их на газету. Сторож не захотел присесть с ними за стол, что-то негромко буркнул, взял с гвоздика болоньевую черную сумку, шитые рукавицы и вышел вон.

Илларион ловко покрошил картошку и яйца, собирая двумя пальцами крошки и отравляя их в рот, пачкая седоватую бороду. Потом он отрезал хвостики у длинного тепличного огурца и пары крупных розовых редисок, приговаривая: «Жупки долой!», вызывая этим у Андрея беззлобный смех.

– Лук зеленый забыли! Вот беда! – охнул Балыков.

– Не забыли, а забыл! – намекая на свою предусмотрительность, изрек Илларион, окончательно превратившись в прежнего себя из отца Иллариона. Он вытащил из кармана телогрейки свернутые колечком зеленые перья и победно продемонстрировал их брату.

– А колбаса? – неосторожно спросил Андрей и получил полный укоризны взгляд.

– Помнишь, как ты на юрфак поступал, а я с тобой приехал за компанию. В «Утюжке», кажется, купили мы какой-то колбасы.

– О, этого не забыть. Дрянь была еще та! Девяносто первый год, есть нечего. Колбасы никакой уже год до этого не видел.

Оба засмеялись и наперебой стали вспоминать, как приехали на съемную квартиру, как развернули оберточную бумажку, да понюхали покупку! А дух… ну, совершенно неживой! И решили сварить ее, кинув в кипящую воду. А вдруг колбаса просто сырая? Вспоминали, как поплыл по кухне удушливый запах, а сама колбаса расплылась в кастрюльке темной жижей с кусочками неплавящегося жира и оболочки! Вылили все в унитаз, несмотря на голод.

– С тех пор колбасы никакой не ем! – отсмеявшись сказал Илларион, – и тебе не советую.

Он замешал в том же чугунке, в котором варились картошка и яйца, аппетитную окрошечную смесь, полил сверху двумя ложками сметаны, приговаривая «Завтра пост с самых звезд», развел все из бутылки квасом.

– Квас монастырский? – предвкушая ответ, спросил Андрей.

– Да, из нашей пекарни.

Разлили по мискам, Илларион. шепотом помолился, Андрей просто подождал для приличия. Стали обедать, сначала молча, потом с шутками, подбирая кусочками хлеба со дна мисок остатки кваса со сметаной.

– Хорошо с тобой, – сказал неожиданно грустно Илларион, – не осталось у меня никого родных. Нам здесь не положено думать о доме. «Так всякий из вас, что не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». А я вот грешу, думаю.

– Может, ты обрел больше, чем потерял? – утешительно сказал Андрей, словно поменявшись с Илларион ролями.

– Я не терял… – покачал головой Илларион, поднялся, убрал в молчании со стола. Остатки окрошки в чугунке накрыл плоской тарелочкой, приговаривая: «Сторожу нашему, Тихону». Поставил на буржуйку чайник. Андрей расстроено молчал. Вот тебе и щит от невзгод… Вот тебе и утешитель. Самого утешать надо.

Неожиданно в бороде Иллариона мелькнула улыбка.

— Это не окрошка, а чудо просто, — сказал шутливо Андрей, — скушал мисочку, и всё на место стало.

— Так уж и всё? — хитро спросил брат.

Оба засмеялись, закипел чайник, намекая об окончании беседы. Комната наполнилась живым духом чабреца и случайно прилетевшие мрачные тени, развеялись по углам сторожки.

Смирнова Ольга Валентиновна

г. Архангельск

СОЛДАТСКАЯ МАМА

В это раннее — раннее, победное ( но о том вот— вот еще только должна была узнать деревня Шахановка) утро 9 мая 1945 года одинокая Калиста молилась в пустой избе, время от времени смахивая натруженными руками выбегающие из старческих глаз слезинки.

— Матушка, пресвятая Богородица! Владычица, заступница! Дай ты мне силушки, жить мочи нет боле. Годочков будет скоро шесть десятков . А помощники мои, сыночки родимые, на клятой войне с немцем сгинули.

— Господи! Упокой душеньки рабов твоих, на поле брани убиенных.

Медленно перебрала она семь похоронок:

— Кузьмы, Ивана, Андрюшеньки, Никиты, Павлуши, Степана, Иосифа. Да и супруга моего Кузеньки — Кузьмы, на Финской безвестно пропавшего.

Калиста перекрестилась, тяжело вздохнула.

- Ничего не поделаешь, надо жить дальше, надо... В колхозе робить. Вот, Слава Богу, Пасху два дня назад встретила.

Пара яичек припасена была, одним в Светлое воскресенье разговелась, другое пока целое. Пускай лежит. Полюбуюсь еще на него.

Так она размышляла, собираясь на работу. Оповязала старый темный платок на голову. Руки сунула в рукава ватной фуфайки серого цвета, застегнула ее на три большие пуговицы.

В 6 часов утра в деревне начинала вещать черная тарелка громкоговорителя. Когда Калиста наконец вышла на крыльцо, она поняла, что радио уж сколько времени работает — издалека доносились невнятные звуки.

— Ну вот, паполза!

Ругала она себя, осторожно спукаясь с крыльца.

- Чего там вначале-то сказали и не слыхала.

Мимо избы стрелой летела худющая соседская девчонка. Еле успела окликнуть ее Калиста:

— Эй, Манюшка! Што там делается ныне на свете?

— Побе- е- е- да!!! Бабушка Калиста! По- бе- да!!! — что есть мочи заорала Манька.

— Ох— ти мнеченьки!

Калиста грузно осела на старую кособокую скамейку рядом с крылечком. Обхватив голову двумя руками, она сидела несколько минут молча, покачиваясь из стороны в сторону. Затем с трудом поднялась и побрела обратно в избу.

***

В тот день, когда в деревню пришла весть о Победе над Германией, в одних домах стали петь и плясать от радости: близка встреча с родными фронтовиками. А в других — голосить по тем, кто уже никогда не вернется.

Лишь в доме Калисты Соболевой было тихо.

И вдруг люди увидели, как она медленно направилась к сельсовету. Зайдя туда, стала звать всех к себе:

— Кровиночки мои вернулись домой, праздник у меня, пойдемте!

Хоть и знала деревня о семи похоронках, да отказать Калисте Павловне было нельзя. Пошли. По дороге до дома все молчали.

А в доме на большом столе — бутылка горькой, фотографии сынов напротив тех мест, где они сидели за столом. У каждой — наполненная стопка, прикрытая корочкой ржаного хлеба.

— Вот мои сыночки, все дома!

На эти слова солдатской матери людям не нашлось что ответить.

***

Велик твой материнский подвиг, Калиста! Самое дорогое, что у тебя было, ты отдала Родине — семь своих сыновей!

Да только вот награды никакой за него при жизни ты не имела. Шесть рублей, а после восемнадцать, колхозной пенсии, лапти на ногах, да картошка, посаженная сердобольными соседями.

Одна надежда, что на небе Господь не оставил тебя своею милостью.

Попов Артем Васильевич

г. Северодвинск Архангельской обл.

СЕСТРА ЛЮБОВЬ

Гриша-моряк приходил аккурат к концу каждой вечерней службы. Он знал: несколько десятков рублей точно положат ему в пластмассовый стакан с грязными разводами. Когда-то этот одноразовый стаканчик был белым, но Гришка несколько месяцев назад приспособил его для сбора милостыни, а заодно использовал и по прямому назначению – пил всё подряд, ничем не брезговал. В его положении брезговать чем-либо было глупо.

Храм на берегу реки, где околачивался Гришка, был старинным. Рядом шумели на ветру высоченные ели. Казалось, они такие же древние, как сам собор: от старости иголки почернели. Вот под этими елями у Гришки было устроено лежбище – тут он прятался от холодного дождя и колючего снега.

Гришка – молодой бомж из той категории, когда ещё не всё потеряно. Сегодня одет даже модно: тельняшка и сверху дутая безрукавка в пятнах. Тельняшка всегда виднелась, потому моряком и прозвали. Волосы у Гришки длинные, почти до плеч. Обликом чем-то походил он на местного святого, мощи которого хранились в соборе. Может быть, за эту похожесть или просто из жалости морячка подкармливала служащая в церковной лавке девушка Люба.

Когда она только показывалась из храма, Гришка вставал со скамейки и шёл за ней, как кошка за хозяином. Люба несла в сторону ельника, подальше от собора, нехитрую еду – хлеб, варёные яйца. Настоятель храма отец Димитрий не разрешал устраивать столовую для бомжей у главного входа.

– Спасибо, сестра, – каждый раз благодарил Гришка Любу. Он где-то слышал, что у верующих все сёстры да братья.

Местные прихожане Гришке подавали мало. В основном на службу ходили богомольные старушки, а откуда у них деньги? Сами светятся от худобы, живут на картошке и ягодах. Гришка радовался, когда на большуханском автобусе приезжали туристы: значит, можно рассчитывать на хорошую милостыню. А если иностранцы… Ну, тогда Гришке хватало на пару дней загула. Пил он страшно.

Удобно морячок устроился: река рядом, летом можно помыться, постираться. Жить Гришке есть где: ветхие дома в их городе расселяли, но почему-то не сносили.

Но враги-конкуренты у собора не давали жить спокойно: цыганка Сонька уже несколько смертей ему насылала, а морячок всё не помирал. Сонька была хитрая – железных денег от людей не брала:

– Ой, быть беде, загремишь в гроб, крест металлический вижу, фотографию… – говорила, и люди верили, меняли трясущимися руками мелочёвку на бумажные деньги.

Гришка не гнушался любой подачки. В благодарность всегда кланялся:

– Главное – здоровье… главное – здоровье...

Как раз это и хотели услышать все идущие в храм бабушки, да и любой другой человек.

– Ох, дожить бы до весны, Гришенька, – отвечали и мелко крестились.

Зимой морячку приходилось совсем тяжко. В основном зарабатывал он себе на житуху сбором металлических банок и бутылок, вторсырья, а снег быстро прятал их под своим белым одеялом.

В морозы Гришка спасался тем, что по пути согревался в церквях. Их было в городке больше, чем многоэтажек. Один из его постоянных маршрутов – от главного городского собора у реки – к кладбищенской церкви. Стыдно было, но он всё-таки брал оставшуюся после посещения могилок еду, которая предназначалась усопшему. Только надо было опередить ворон, которые уже поджидали на ветках. Конфетка, яичко, печенюга – пальчики оближешь! А если ещё в стопку нальют и сигареты к памятнику положат – тогда поход на кладбище становился для бомжа-морячка настоящим праздником. К тому же в эту церковь настоятель пускал погреться, не то что в соборе у реки. Там центр города, здесь – окраина: туристы не придут.

Основной работой Любы была церковная лавка. Молодую девушку прихожане любили. Глаза добрые, речь тихая, певучая. Люба немного картавила, что придавало ей какую-то детскость. Кажется, никто никогда не слышал от неё плохого слова. Любе около тридцати, но замужем не была. Не нашла пару, не получилось. Она выросла в строгой верующей семье (правда, родители уже умерли). Телевизор не смотрела, читала акафисты святым, десятки молитв знала наизусть. Жила одна в благоустроенной двухкомнатной квартире с видом на храм. Утром вставала и первым делом смотрела на золотые маковки собора. Вечером готовилась ко сну –вглядывалась в темноту, чтобы опять увидеть кресты на фоне ночного неба.

Её напарница – баба Маня, горбатенькая старушка. Из-за горбатости на службах бабе Мане можно было не кланяться – и так ходила наполовину склонённая. Но при этом всегда злющая:

– Зря Гришку кормишь! Все равно пропадёт! Замёрзнет или запьётся. Всё ходит и ходит к нам, грязь только носит, – ядовито ворчала она.

Баба Маня работала уборщицей, свечи и иконы ей уже было трудно продавать: не видела почти ничего правым глазом.

– Каракатица у меня, – говорила, называя так катаракту.

– Манефа Ивановна, а не знаешь, как так получилось, что Гриша стал бездомным? – однажды спросила Люба и почему-то покраснела.

– Когда он служил на корабле, его сильно поколотили старослужащие. Избили да ещё поиздевались, – рассказывала всезнающая баба Маня, одновременно выковыривая металлическим штырём огарыши из подсвечников. – А он возьми автомат на дежурстве да давай стрелять в обидчиков на следующий день. Одного шибко ранил. Но дело командиры замяли: кому нужно терять звёздочки на погонах. Комиссовали его из армии раньше срока. Вернулся домой, стал пить, комнату в коммуналке продал. Не робит нигде. А пошто ты спрашиваешь про него? Нравится, что ли?

Манефа была уже не в том возрасте, чтобы ходить вокруг да около:

– Ой, девка, смотри у меня! С алкоголиком не связывайся хоть…

…Заканчивалась вечерняя служба на праздник Николы Зимнего. Все уже вышли из храма, батюшка тоже уехал домой.

Люба задула свечи и подсчитывала выручку: маловато сегодня получалось.

Хлопнула дверь. Зашёл Никита с каким-то свёртком под мышкой. Никиту она не раз видела на службах, странный тип. Живёт один, вдовец. Знакомые рассказывали, что говорит сам с собой. Угрожает всё кому-то, ругается, но руку ни на кого не поднимал, поэтому всерьёз его никто не воспринимал.

Люба тоже не обратила на него внимания. А Никита направился к иконам.

И вдруг послышался звон разбитого стекла и глухие удары: Никита рубил иконы небольшим топориком для разделки мяса. Видно было, что топорик тупой – дерево не сразу поддавалось. На образе Николая Чудотворца было уже несколько полос, словно шрамов.

У Любы потемнело в глазах.

– Господи, помоги! Господи, спаси! – кинулась к нему, схватила за руки.

– Уйди, убью! Мне голос был!.. – Никита оттолкнул её, и Люба упала, больно ударившись локтем об пол.

Поняла, что одной ей с мужиком не справиться. Побежала, задыхаясь, к телефону в лавке и увидела, как в храмовую дверь тихонько протискивается занесённый снегом Гриша.

– Родненький, помоги! Никита… там… – показала рукой, а сказать уже ничего не могла. Обмякла, без сил опустилась на скамейку.

Гриша, ничего не говоря, метнулся на шум. Три оклада уже были разрублены, осколки стекла блестели на полу.

Один удар в солнечное сплетение – помнится ещё армейская подготовка! – и через секунду сумасшедший с заломленными за спину руками лежал лицом вниз, в осколки и обрубки осквернённых им образов.

– Убью всех! – дико и хрипло рычал он, извиваясь под Гришкой.

Быстро приехал патруль вневедомственной охраны, у Никиты на запястьях защёлкнули наручники.

Суд длился долго, история получилась очень громкой: пострадали иконы XVII века. Вандала отправили лечиться в закрытую психиатрическую больницу. Реставрация икон обошлась дорого, но все образы через два месяца заняли свои места. Шрамы на образе Николая Чудотворца будто зарубцевались.

Теперь в храме дежурит охранник.

По-прежнему к концу каждой вечерней службы сюда приходит Гришка, но выглядит он опрятным и ухоженным, только волосы остались такими же длинными, как у местного святого.

Люба скромно улыбается, глаза её сияют тихим и нежным светом...

Нечаева Мария Евгеньевна

г. Омск

Определенное место жительства

Когда я училась во втором классе, было модно обзывать друг друга бомжами. Однажды нашу перепалку услышала учительница. В последующие полчаса мы узнали, что БОМЖ — это человек без определенного места жительства; мы узнали, как люди лишаются домов и поддержки друзей, что после этого происходит с человеком и чем обычно такой путь заканчивается. Хорошо, что у меня была та лекция. Когда я лишилась работы, близких, дома, друзей, то знала, куда мне идти: в самый низ социальной лестницы – в трущобы Чекалдана, или, если по-умному, несанкционированное поселение людей без определенного места жительства на границе Чкаловского посёлка, расположенного в черте города Омска.

Никогда бы в Той жизни не подумала, что буду просить бомжеватую бабу неопределенного возраста, оказавшуюся старостой поселения, принять меня.

– Не, ты какая-то слишком уж цивильная, – ответила она мне, бегло окинув взглядом. – У нас такие не задерживаются. Я тебя не приму.

Знаете, когда от вас отказываются друзья, это обидно, горько и больно. Но когда вас не желают принимать бомжи... Вот тогда я и поняла, что значит безысходность и безнадёга. Познакомилась с Ее Величеством Апатией. Я чувствовала себя грязным фантиком от конфеты, носимым ветром по улицам города. Пока через несколько лет меня не занесло в соседний микрорайон.

– Христос Воскресе!

– А? – я отвлеклась от поисков еды в мусорном баке и обернулась на детский голос.

Передо мной стояла девчушка лет пяти и протягивала куриное яйцо насыщенного красного цвета, которое было украшено различными узорами. «Писанка»: всплыло из глубин мозга слово.

– Христос Воскресе! – бодро повторила незнакомка, улыбаясь.

– Воистину Воскресе, – пролепетала я почти забытую фразу и взяла неожиданный «привет» из Той жизни.

Довольная девчушка развернулась и побежала к женщине лет сорока, которая стояла неподалеку. Судя по восторженным крикам малышки, она выполнила просьбу мамы и теперь они могут идти гулять.

Я хотела есть. Нет, даже не так. Я дико хотела жрать и еле стояла на ногах, но это яйцо... Оно напомнило мне прошлую жизнь. Жизнь, в которой были еженедельные походы в церковь, исповеди, Причастия и вера в Бога.

За два года прозябания на улице я впервые осознанно огляделась в поисках золотого купола. Вон он! Через десять минут я вошла в небольшой храм. С огромной иконы, что висела напротив входа, на меня изможденно взглянула какая-то святая с седыми волосами. Я подошла ближе и поднапрягла память: церковнославянский и в Той жизни давался мне с трудом. «Святая преподобная Мария Египетская»: вязь наконец сложилась в понятные слова.

Две прихожанки потеснились, уступая мне дорогу. Плевать! На их месте я бы тоже шарахалась от воняющей бомжихи.

– Мне нужен батюшка, – заявила я молодой девушке, стоявшей за прилавком свечной лавки.

– У него сейчас крещение. Он не может. Да и сомневаюсь...

– Значит, подожду его здесь. Я хочу исповедоваться. Мне это нужно.

И вот теперь я стою в незнакомом мне храме. Служба уже прошла, но некогда мною любимый запах ладана всё ещё можно ощутить. Вдыхаю его полной грудью. «Господи, благодарю»: срывается с губ внезапная молитва. Я – дома.

Иван Александрович Мордвинкин

Ростовская область

Едва опушилась у Никифора Афанасьевича борода, а он уже приступил к служению в небольшой церквушке святителя Спиридона, что в Малой Смирновке N-ского уезда.

Прихожане приняли нового причетника с теплотой, подметив его беззлобивый, но по-взрослому настойчивый и твердый нрав. Не остались без внимания и его доброделания, за которые Никифор взялся всерьез, щедро совершая их, если являлась такая нужда, или по потребности сердца, если нужды не значилось.

Односельчане взяли в привычку осыпать парня похвальбами, чем жестоко ему докучали, а иногда и сердили. Это приводило старушек в удивление.

Впрочем, в тесноте деревеньки, сжатой обступающими ее полями, Никифору не дышалось, и он приобрел скромную, но крепенькую избушку на привольном берегу озера Круглого, что в пешей близости от Смирновки. Безлюдная береговая полоса радовала его своей живописностью, тихостью и уловистой рыбалкой. А потому сразу и навек прирос он к этому берегу.

Устроился новый хозяин серьезно и уже следующим летом заложил основание для большой и просторной избы, дабы не ютиться в тесноте, когда семейство ожидаемо и обязательно разрастется. И правда, вскоре после новоселья, Аришенька – молоденькая супруга его, родила ему сына, крещенного в местной церковке именем Федор.

Никифор радовался первенцу безмерно, а как тот чуть подрос, шагу без мальчика не ступал, таскал его за собою в церковь, в поле и на свою неизменную рыбалку. А уж если отцу приходилось куда отлучиться самому, то малыш цеплялся неотрывным хвостиком или кидался в те цепкие детские объятия, которые не разомкнуть без громких слез. И юная Аришенька сама обливалась слезами, полагая страдания юнца непереносимыми.

Но мало-помалу подобные сладковатые слезы выветрились истинными несчастьями: все последующие, рождаемые ею дети, умирали, и она рыдала уже слезами настоящего горя, вкус которых обжигает душу неисцелимо. Спасала ее только забота Никифора – ее Никишеньки. В такие времена он окутывал Аришу особой теплотой, бросал все дела и много с нею говорил, рассказывая о разных странах, диковинах и загадочных Божиих премудростях, о которых узнал в своем монастырском детстве. И она утешалась его неотступной близостью и легче переносила удар.

Но сам Никифор с тяжелой болью в душе принимал такие удары, и не сразу смирялся. Поначалу он черствел, становился хмурым и мрачным, подолгу молился, и неделями приходил в себя. Но, восстановив душевные силы, Никиша вновь брался за доброделания, и вновь пускался в дальнейший путь, полный светлых устремлений.

Так провело это доброе семейство одиннадцать лет, в которые Федя был единственным их чадом, окруженным заботой и любовью. Впрочем, родители его, обожженные и отрезвленные несчастьями, сына своего избалованностью не питали, да и сам он к избытку внимания поостыл по природной своей скромности.

К двенадцатому году, когда Никифор уж завершил свой третий десяток, родился у них крепенький малыш, крещенный именем Игнатий.

В радость и благоденствие окунулись эти славные люди, миновавшие страшные годы испытаний и дожившие до утешительной поры.

Домовое хозяйство разрослось, несмотря на безрассудные раздаяния, совершаемые Никифором втайне от Аришеньки, а ею втайне от Никишеньки.

Бывало, раздаст она половину выпеченных в заготовку хлебов без ведома мужа, а он втайне вторую половину, полагая, что хлеб еще есть. А вечером, когда сядут ужинать, и тайное раскроется, рассмеются, развеселятся, станут посреди избы, обнимутся молча за плечи, и смотрят друг на друга озорными и блестящими от счастья глазами, да все хохочут. И Федя промеж них заливается до икоты, а сам и не знает над чем. Ну а ужинают уж так. Без хлеба.

Но милостью Божией и неотступностью да трудолюбием Никифорова семейства изба вскоре с достатком набилась всем нужным убранством, а двор заселился разнообразной, потребной для безбедной жизни животиной.

Но не все им давалось легко, особенно слабеющей здоровьем Аринушке. Как ни берег ее Никифор, но от работы она не бегала, а сельский труд сплошь тяжелый.

Через четыре года после Игнаши родилась Даша – крепенькая и добрая здоровьем. Но ослабевшей маме, избитой многими тяжелыми, хотя и неудачными, родами, чудо это далось тяжело, и здоровья ей не хватило. Своей любовью цеплялась она за жизнь еще целую ночь и целый день. Но силы иссякли, и она затихла: лежала уже молча, не двигаясь, а только улыбаясь глазами, когда Никифор подносил к ней новорожденную малютку. А к вечеру Аришеньки не стало.

Подобный удар Никифор и вовсе пережить не мог. Он так поник духом, что оставил церковную службу и забросил хозяйство.

И тут, неожиданно для самих себя, вереницею к его двору поплелись калеки, неприкаянные одинокие старухи, многодетные вдовы со своими выводками, да и простые крепкие мужики. Приходили, молча правили хозяйство, кололи дрова, готовили пищу, кормили, ухаживали и убаюкивали. Те самые несчастливцы, которых он опекал и успокаивал все эти годы.

Иные, не в силах помочь, приходили, чтоб просто посидеть рядом с разбитым горем вдовцом, помолчать, тихо и бессловесно поплакать о своем, и дружески похлопав на прощанье по спине, уйти восвояси.

Недели через две после похорон Никифор неожиданно переменился, вышел в люди – светлый, мирный и преисполненный необъяснимой твердости, будто ему открылась великая истина, непостижимая и могучая.

Он продолжил свой путь теперь уж один, отдаваясь без остатка своему доброделанию, церковному служению, молитве и детишкам.

- Теперь, - говорил он. – Мне тем более все силы полагать к Царствию Небесному. Уж меня и ждут там.

Так прожили они еще с год. Возросший до самостоятельности Федор во всем подражал и помогал отцу, и младших детишек его, своего брата и сестрицу, опекал с великой заботливостью. Что в хозяйстве одному вполне сподручно, делал сам, оставляя отцу больше времени для молитвы, ибо тот ежедневно, еще с выхода его из горестного состояния, служил в церкви часы.

- Больше нужно добрых дел, - сетовал иногда Никифор. – Все дела выходят от избытка, и нету в них лепты. А что еще раздать, чтоб не навредить детям, не знаю. Вот и нечем помочь, кроме доброго слова, если кому потребно есть утешение. Да и кроме молитвы, уж она-то всякому в пользу.

И он проводил в церкви дни напролет.

Еще взялся Никифор раздавать рыбу: улов ему давался легко, и рыбой этой он кормил весь околоток, с которого стекалась в его двор обездоленная беднота.

Случилось началом Филипповского поста Никифору Афанасьеву рыбачить по молодому льду в широком разливе реки Сварухи. Излюбленная наледными рыбаками быстринка, которой оканчивался разлив, находилась недалеко от моста к Смирновке со стороны Кривянской слободы. Приключилось здесь несчастье: в сумерках столкнулись на мосту сани. Поговаривали, что некто нарочито наскочил на розвальни Прохора Купца – молодого мужичка из кривянских ремесленников, который ехал не один, а со своей молодой женой.

Сани соскользнули с моста, проломили ненастывший тонкий лед, и спутанная упряжью лошадь утонула тут же. Глубина в том месте достигала в два роста.

Бросились к пробоине мужики, а помочь-то и нечем – течение в узкой протоке до того норовистое, что лед у моста, бывало, и до Крещения не наростал. А если схватывался, то не всплошную, и считался обманчивым.

Никифор тоже кинулся на выручку. Отличался он своеобразной прямотой – коли надо чего, то делал без раздумий и сомнений враз. Такое свойство души выручало его частенько и вызывало уважение у жителей Смирновки. Но и бед наводило довольно.

Сбросил он валенки и тулуп, схватил жердину подлиннее, да пополз к воде. Жердь перекинул через пробоину, чтобы Прохор с женой по ней выбрались. Те вцепились в спасительное древко, но вылезти уже не могли – толи от тяжести зимней одежды, толи от скованности холодом.

Никифор подобрался вплотную, рванул Прохора за ворот, да потащил на себя, пока не выволок по пояс, а там и вовсе.

С девицею так не выходило – не дотянуться. И как он ее не уговаривал подобраться по шесту к краю, она не двинулась ни на пядь: духу в ней уже не находилось, и она вконец ослабела, потеряла хватку и держаться больше не могла. Ее руки отнялась, и течение овладело живым еще окоченевшим ее телом и повлекло под мост, в смеркающуюся темноту и неподступное для спасения, голое ото льда место.

- Эх! Была не была! – выдохнул Никифор свозь сцепленные от холода зубы, и бросился в полынью, охапкой поймал утопающую, подплыл с нею к краю и уцепился за хрупкую кромку. До жердины против течения уже было не добраться, и пришлось подламывать лед в надежде, что дальше от стрежня лед потолще. Наконец, доломался до крепкого «берега», пыхтя и фыркая густым белым паром и слабея, вытолкнул несчастную на лед и отодвинул от края, сколько осилил.

Беда лишь в том, что из-за сумерек и изнурения для себя выхода из полыньи он уже не нашел, и скользнул чуть ниже по течению, ближе к мосту. Здесь он прильнул к тонкому краешку льда и попробовал выбраться, но край подломился, Никифор ушел в воду с головой, а вынырнув, уже двигался бессильно и безрассудно, как пьяный. Попробовал еще, но опять лед хрупнул, а Никифор снова невольно нырнул. В этот раз он всплыл уже вовсе под мостом, выставляя кверху лицо, и выдыхая светлые облачка пара, которые только и виднелись в темноте.

Рыбаки перебросили жердь ближе к Никифору, насколько это можно было сделать, попадали на животы, поползли к быстрине с разных сторон, придвигая к нему новые шесты. Все они шумели, разнобойным хором выкрикивая друг другу советы, отчего ни одного слова нельзя было разобрать.

Никифор, гребя от слабости рук под себя, двинулся к стене мостовой опоры, чтобы, если и не выбраться тут же, то хотя бы передохнуть, прилепившись к ней. Голова его погрузилась в воду настолько, что выглядывало уже только лицо.

Добравшись до опоры, он понял, что за обледеневшую каменную кладку не уцепиться, против течения тоже не выйти, а пуститься дальше, за мост некуда – теченье водоворотом свивается там под лед. А главное - тело сковало настолько, что уж давно владел им не Некифор, а жестокая темная вода.

Никиша неловко ткнул себя собранными перстами правой руки в лоб, в грудь, гребнув немного, коснулся правого плеча. А левого – уже не выныривая, ибо силы оставили его тело вовсе.

Слабый последний выдох пара духом вознесся над промоиной, рыбаками, мостом и растворился в темнеющих сумерках.

Так окончил свою простую, полную любви и светлых устремлений, жизнь.

Макурин Денис Владимирович

Архангельская обл. с. Холмогоры

Тайна (рассказ)

Помню, как-то с Вовкой зашли мы в огород, подошли к грядке с кислушками – и давай их рвать с двух сторон. Нарвали по целому пучку щавеля, пополоскали в бочке с водой, вернулись во двор и уселись на ступеньки крыльца. Немного подсушив, мы стали соревноваться «чья кислушка кислее».

Мы откусывали от зелёных листов небольшие кусочки и, жуя, морщили носы, и щурили глаза, и приговаривали:

– Какая гадость! – при этом давая попробовать немного гадости друг другу, чтобы удостоверится, чья гадость кислее.

И вот мы сидели, жевали, тут к нам Васька подошёл, посмотрел на нас и говорит:

– Вы зачем их с землёй едите? Разве не знаете, что нужно есть либо кислушки, либо землю отдельно!

Вовка ответил:

– Больно ты понимаешь!

А я предложил:

– Хочешь, и тебя угостим?

Васька сказал:

– Ага! Хочу.

И мы поделились, каждый по полпучка отдал.

После этого мы уже соревновались «чья кислее» втроём.

Когда мы наелись до отвала, Васька сказал:

– Я вам за это один секрет расскажу.

А Вовка:

– Ну-ка, ну-ка!

И Васька рассказал, что в нашей заброшенной церкви тайна есть.

А я усмехнулся:

– Чепуха.

А Васька добавил:

– Только мы её никогда не узнаем, потому что она в подземелье скрыта.

И тут мы не сдержались, и давай смеяться:

– Врёшь ты, Васька, как сивый мерин! Нет там ничего!

– Вот и есть! Там от нашей церкви до соседнего села подземный ход вырыт. Такой огромный, что раньше по нему на лошадях ездили. Правда, теперь он обрушился. И его ещё водой затопило. И тайну нам не в жизнь не узнать.

Вовка комара на руке пришиб и говорит:

– Надо нам самим сходить и всё там обследовать. Может, этот ход не полностью завалило, а только середину.

Васька:

– Так затопило же ещё.

А я подпрыгнул и крикнул:

– Точно! Нам же в соседнее село не надо, мы только в начале посмотрим и сразу поймём, что там за тайна. И почему её никто разгадать не может.

Так мы и отправились на другой конец села в заброшенную церковь.

А когда мы к церкви пришли, то оказалась, что она просто огромная. И когда мы смотрели на её вершину, то уже не сомневались, что внутри обязательно найдём какую-нибудь тайну. Вот только вход в неё был один, и тот закрыт великанскими воротами, а на этих воротах висел огромный замок.

– Амбарный, – сказал Васька. – Зря пришли.

А Вовка подошёл поближе, прилёг и – шмыг! – под ворота. Там под ними щель оказалась как раз по нашему росту. И мы все по очереди пролезли.

Внутри церкви оказалось темновато, и всё заставлено строительными мостиками и лесенками. И сначала мы разглядывали многоэтажные мостики, а потом обошли вдоль стен, но на земле ничего не нашли. Никаких ходов или подземелий. Тогда мы забрались по лестнице и начали бегать по первому этажу мостиков. И нам было довольно-таки весело. Мостики хлюпали, пружинили и брякали. А потом мы поднимались по лесенкам на второй этаж, а после этого – на третий. И так всё выше и выше, и очень скоро мы бегали под самым потолком. А в заколоченные окна и всякие там щели пробивались лучики и, мы видели как в них летала пыль. Она сверкала, мерцала и подмигивала, было очень похоже на космос. Ещё нам хотелось чихать, а других тайн там не нашлось, и мы стали спускаться вниз.

Когда мы снова оказались на земле, Васька вдруг заорал:

– Ход в стене! Я же говорил, что тут есть потайной ход!

И правда, в стене оказался узкий проход. Мы его сначала не заметили, глазам темно было, а потом глаза привыкли, и ход сам обнаружился. Вот только он не подземный оказался, а наоборот – ступеньки вверх вели. И мы пошли по этим ступенькам, а они всё время заворачивали, и получалось, что мы как-будто по кругу ходим. Как будто спускаемся в подземелье старого замка, только мы наверх шли. И нам ещё факела не хватало, а так очень похоже было. И я думал, что мы, как первооткрыватели. И что нам вот-вот подвернётся какая-нибудь тайна, которую ещё никто до нас не находил. И так мы шли, и очень скоро оказались в светлой комнате. А в этой комнате всюду были надписи: «Здесь был Коля» или «Светка + Серёга», ну и прочая чепуха. И мы поняли, что никакие мы не первооткрыватели и что никаких секретов нам уже не достанется. Что если они и были, то их разгадали эти самые Колька, Светка и Серёга. А чуть-чуть побродив по залу, мы нашли второй выход из комнаты, и он тоже наверх вёл. И мы снова отправились по ступенькам, и снова ходили по кругу. И снова как-будто в замке. И вот-вот нам откроется какая-нибудь тайна. И так мы шли, шли и даже не заметили, как оказались на чердаке. И на том чердаке тоже было темно и пыльно, как внизу. Только там мы бегали под потолком, а тут, наоборот, оказались на потолке, но с другой стороны. И мы снова начали носиться, и обследовать этот пыльный и всеми забытый чердак. А потом мы увидели небольшое окошко. И мы стали толпиться возле него и толкаться, чтобы без очереди подышать свежим воздухом и посмотреть на белый свет.

Когда очередь дошла до меня, я высунулся и сильно удивился, и обрадовался, и испугался тоже. А ещё мне было очень интересно: куда всё подевалось? Мы оказались так высоко, что не видно было земли под ногами. Всё как-будто провалилось вниз. И далеко-далеко я увидел наш дом, и школу, и всё наше село. Всё было как на ладони! И я догадался, что здесь живёт Бог, и, что отсюда дотуда – рукой подать. И что он наблюдает с этой крыши за мной и всеми нами. И он видит, как я ем кашу, и как в школу хожу, и как потом делаю уроки. И я понял, что это и есть та самая тайна, которую не могут найти. И я понял, почему её не могут разгадать. Оказывается, это так просто! Всё потому, что люди ищут её под землёй, а надо – под небесами. И что нужно только подняться и увидеть своими глазами, где живёт Бог! И тогда всё сразу станет понятно.

Беляева Виктория Владимировна

г. Ростов-на-Дону

Николай

- Ты посмотри, что эта псина делает. Ну гад, поймаю, получишь. Стой, а ну, грабитель блохастый стой, говорю тебе!

Круглая тетка в ватнике, пуховом платке и валенках засуетилась между картонной коробкой с ледяными окорочками и убегающей собакой дворянской породы. В зубах псина держала синие куриные ноги.

Предновогодний рынок был усыпан бриллиантовым снегом. Среди елок, мандарин, жареных пирожков и палаток с контрафактом, лавировал вместе с “добычей” пес.

Из динамиков страдал Юра Шатунов: “Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…”

Тетка смачно сплюнула, шмыгнула носом и визгливо спросила у бомжеватого прохожего:

- А ты чего тут отираешься у кур. Или бери, или мимо чеши давай.

Мужчина остановился, с улыбкой вдохнул мороз, достал из кармана самодельный деревянный крестик на веревке, подмигнул и протянул ее продавщице:

- C наступающим, красавица, не хмурься, светись.

Тетка хмыкнула, скрутила губы трубочкой и задергала курносым носом. Морщинки около глаз распрямились и стали похожи на крошечные солнечные лучи. Она сняла рукавицу, взяла за веревку крестик, и он закачался, как детская мечта. Тетка стала разглядывать резную надпись и спросила у мужчины:

- Ишь ты, какая мудреная вещица, настоящий крест православный. Спер, небось, малахольный? Откуда такое чудо? Но ить каков крест – точно благословение. Тебя как звать-то, дядя?

Мужчина, запрокинул голову к небу, прищурил один глаз, ответил:

- Николаем меня звать, красавица. А крестики я сам делю, слава Богу, руки мои такую работу уважают. Люблю запах сосны и дуба, они детством и лесом пахнут и Божьим миром, душа моя. Крест ведь не просто кусок дерева – это благодатная защита Бога, благословение, принятие света. Чистая правда, красавица. С душой ведь творил.

Тетка подула на крест, упавшие снежинки слетели и заискрились. Она ласково коснулась сглаженной лаком, сучковатой поверхности нательника. Потом спрятала в карман подарок, бросила в пакет два тощих окорочка и крикнула уходящему мужчине:

- Эй, Коля, на вот тебе, к Новому году от меня кой-че. Ну, в общем бери. Бери, да не мнись, я тоже от чистого сердца, и тебя с праздничком, кхе-кхе.

Мужчина нерешительно взял в потрескавшиеся пальцы куль с куриными льдинками:

- Ну, дай Бог тебе здоровья и мира, красавица. Дай Бог тебе мыслей светлых и дней ясных, как глаза твои тальковые.

Тетка поправила выбившиеся волосы и хохотнула:

- Скажешь ведь, красавица. Ну, и тебе, Колья-Николай не хворать.

Наблюдавший картину дед в каракулевой шапке и с остренькой бородкой прокашлялся и спросил скрипучим голосом:

- Мадам, позвольте полюбопытствовать, это лирическое представление еще долго тянуться будет? Мне бы кило куры. К столу новогоднему успеть, так сказать, блюдо организовать. Время, мадам, летит, понимаешь, мчит. Вы слышите, курятинка нужна мне! Еленушка моя ждет не дождется, хлопочет к празднику.

Тетка опять примерила хмурое выражение и хотела огрызнуться, но нащупала в кармане крест, ладонь потеплела и внутри радостнее стало. Она приветливее глянула на покупателя и молча положила бедра на весы.

Когда продавщица рассчиталась с мужчиной в каракуле, Николай уже исчез. Она сняла перчатку, достала крестик, вспомнила о елке в деревенском доме деда Кондрата и бабки Натальи. Там над входной дверью тоже когда-то висел резной, большой крест, дед сам рубанком да руками вырезал на защиту казачьего уютного счастья. Продавщица вспомнила как дед и бабка складывали три пальца правой руки и учили ее маленькую: “Так, так, детонька, так-так, Манечка, – во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Слава тебе Господи, Спаси и Сохрани. Бог он всегда за нами посматривает, ты проси его, не дичайся. Покорно и с уважением”

Продавщица сжала в ладони подарок Николая, глянула на светлое небо и облако, что мелькнуло голубем. На щеках ее появились озорные ямочки, точно в детстве. Она спрятала в ладони чудесный подарок, сложила пальцы и перекрестилась: “Слава тебе, Господи, Царствие небесное вам, Кондратий и Наталья! ”

Николай вышел в ворота рынка яблочного цвета. Пролетел несколько метров в сторону застывшей стройки. Огляделся, нырнул в обитый фанерой и дерматином вагончик, потом позвал:

- Фимка, Фимааа, ты здесь, бродячая душа?

В ответ услышал шкрябающие звуки и быстрое, неровное дыхание. Тогда Николай продолжил:

- Ну я это, я. Выходи, свои ж дома, хорош опасаться. Я обед тебе праздничный раздобыл – гляди. Ну где же ты, Фимушка?

Из-под деревянных досок показалась серая, взлохмаченная псина. Та самая, которую тетка не сумела остановить. Собака радостно завиляла свалявшимся хвостом, подпрыгнула и уперлась лапами в грудь Николая, а потом лизнула его в нос. Мужчина засмеялся и одной рукой потрепал собаку за холку, а другой показал окорочка:

- Такие новогодние чудеса, Фимка. Вот видишь, Божья милость и доброта человеческая не оставляют нас. Красавица одна нам Новогодний стол организовала. Хорошая женщина, румяная, сердечная, правда подзамерзла, душа детская. Ну, ничего, Бог отогреет, так ведь?

Пес радостно взвыл, крутанулся, а потом исчез за фанерной коробкой. Через секунду он уже тыкал в куртку Николая синими ногами кур.

Мужчина присел на матрас, что стоял на кирпичах и молча заплакал. Слезы заскользили по глубоким морщинам, которые резали его смуглое лицо. Фимка тут же лизнул Николая в щеку, а потом положив свой подарок рядом, сам же зарыл морду в коленях хозяина.

На город упали сумерки и окрасили снег дымчатой тайной. Николай прижался к псу и сказал:

- Вот зажгу керосинку, Фимка, и такой с тобой ужин справим, самый что ни на есть новогодний. Две души – уже компания, а уж кто с Богом, тот никогда не одинок. А за кресты еще выручить успеем. Не все ведь в мире на продажу. Вот кроху счастья дай человеку, глядишь, он засветиться, озариться, отогреется сердцем. Все мы дети Божьи, Фимка, во всех нас любовь живет, дай ей только на свет выйти, расправить крылья, зазвучать. Правду говорю, верная ты голова?

Пес протяжно зевнул, перевернулся на спину, заерзал, ветер ворвался в незапертую бытовку и пробежал по висевшим вдоль стены деревянным крестам и крестикам разных размеров, что сохли, покрытые лаком. Кресты, касаясь друг друга зазвучали, запели, точно тихий церковный хор.

Николай встал, зажег керосиновую лампу и прикрыл двери:

- Вот и ангелы с ветрушкой нам спели, пожелали счастья, праздник вдохнули. Ничего, Фимка, живы будем – не помрем! Зима добрая к нашему брату. Сколько еще дорог впереди, сколько крестов передать людям надо.

В небе, сквозь облепиховые звезды прокрался месяц. Николай улыбнулся желтому страннику сквозь окно и сказал собаке:

- Не одни мы Фимка, весь мир с нами, куда бы мы не отправились. Куда ни глянь, Божья благодать всюду.

Сотнич Егор

г. Улан-Удэ

Эссе «Покровский собор»

Здравствуйте. Меня зовут Сотнич Егор, я учусь в 4 «Г» классе в гимназии №33 города Улан-Удэ. Веду канал "Красная вилка", занимаюсь на студии школьного телевидения, в объединении художественного слова "Звездопад" и в спортивной школе вольной борьбой.

Здравствуйте. Меня зовут Сотнич Егор, я учусь в 4 «Г» классе в гимназии №33 города Улан-Удэ. Веду канал "Красная вилка", занимаюсь на студии школьного телевидения, в объединении художественного слова "Звездопад" и в спортивной школе вольной борьбой.

Мы с бабушкой читаем разные книги, ведём читательский дневник. В издательстве «Клевер» мы купили много книг, в одной из них был нарисован Покровский собор и другие достопримечательности Москвы. Энциклопедия «Москва. Как это устроено». Так она называлась.

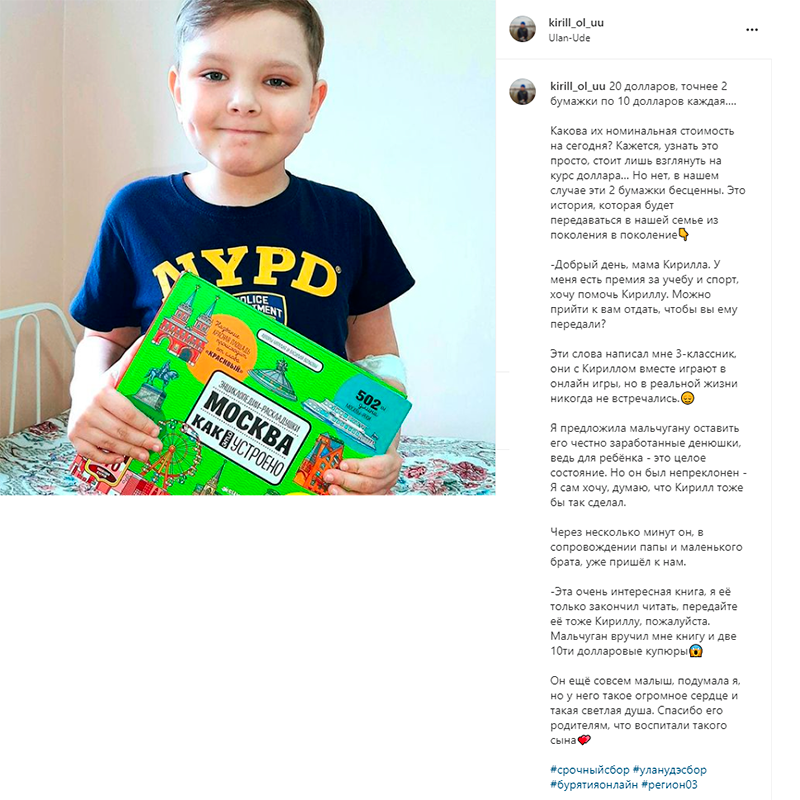

Мы с одноклассниками и друзьями играем в игры на смартфонах, в них можно играть с реальными людьми, с ребятами со школы. Одноклассник меня там познакомил с Кириллом с другого класса, мы играли вместе. Я узнал, что он не учится в школе, а дома, так как у него тяжелое заболевание с детства. А потом ему стало хуже. Ему нужно было лекарство, которого нет в нашей стране. Нужно было делать операцию, нужен был донор. В период пандемии были закрыты границы. Ему становилось хуже.

Папа поговорил со мной и рассказал про это. Он сказал, что это мой друг, пусть и виртуальный, хочу ли я помочь, и чтобы принял решение сам. Мне за успехи в учебе и спорте родители дают премию, я решил помочь. Мы с папой и младшим братом сходили к Кириллу домой, и вручили деньги и книгу его маме и бабушке. Её передали Кириллу.

Его родители крутые бойцы, они собрали деньги на операцию, сумели увезти сына в Турцию, его там прооперировали, а его младшая сестра стала его донором. Всё было хорошо, ему стало лучше, а потом его сердце не выдержало, он умер. Он чуть не дожил до 9 лет.

Его родители крутые бойцы, они собрали деньги на операцию, сумели увезти сына в Турцию, его там прооперировали, а его младшая сестра стала его донором. Всё было хорошо, ему стало лучше, а потом его сердце не выдержало, он умер. Он чуть не дожил до 9 лет.

Великие цари, архитекторы, мастера, святые, простой народ приложили руку к строительству собора. Он получился поразительным, ярким и сказочным, во все времена удивлял и впечатлял, дарил надежду и вдохновлял. Он видел много всего, думаю, что он давал силы и волю бойцам и героям, чтобы пройти свой путь.

Так получилось, что книга с иллюстрацией Покровского собора оказалась в моих руках, а потом в руках Кирилла, не специально, просто так получилось. В год 460-летия завершения строительства Покровского собора его не стало. Я думаю, что он был бойцом, который всю свою жизнь боролся, был ребенком, играл и веселился, грустил и любил, ему было тяжело, больно, а он не сдавался.

Я стараюсь хорошо учиться, помогать родителям, забочусь о брате, стараюсь делать добрые поступки, делаю то, что мне нравится. Каждый из нас может делать удивительные вещи, быть сильными и не сдаваться, даже когда совсем сложно. Пока мы все будем так делать, будем помогать друг другу, у нас будет Красная площадь, Покровский собор и силы людей, его построивших и сберегавших, будут давать нам отвагу, чтобы пройти наш путь. «Мой Покровский собор» - это моё огромное желание быть достойным человеком, каждый день развиваться и помогать людям, если у тебя рядом такие смелые и крепкие люди, то ты не можешь иначе, хочу быть сильным как они.

Сотнич Егор Максимович, 10 лет, 05.09.2010

учащийся 4 «Г» класса

МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ»,

Учитель: Норбоева Ирина Леонидовна

670000, Улан-Удэ,

согласие на размещение организаторами работы или ее фрагментов на официальном сайте музея, на официальных страницах музея в социальных сетях в Интернете